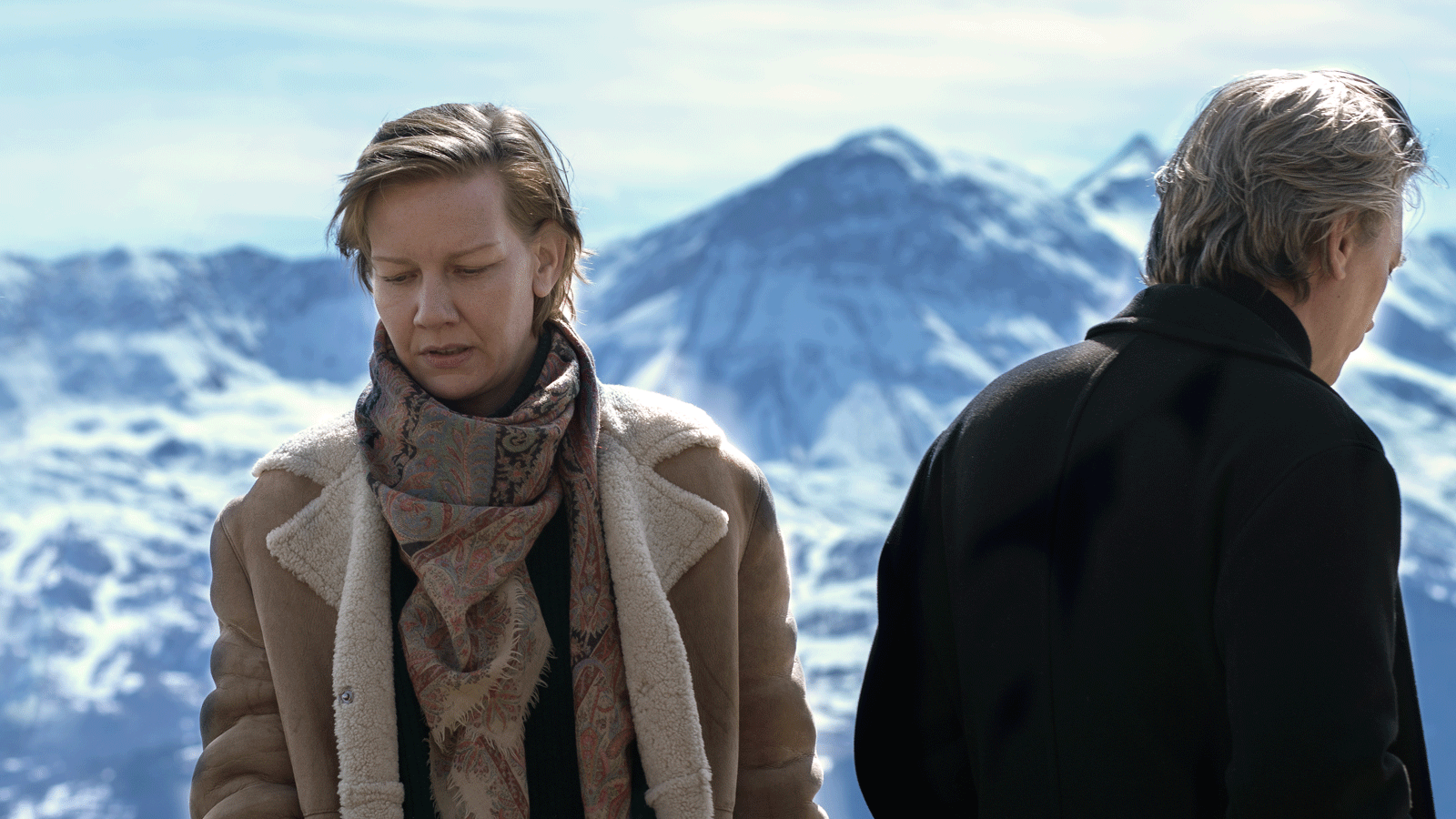

看完《墮下的對證》(Anatomy of a Fall),我第一下反應是詫異,它跟過去幾屆康城影展金棕櫚獎電影的個性很不一樣,她很爽直地道盡婚姻之真相、兩性之爭、異鄉人之有口難言,毫不轉彎抹角,也沒辛辣言辭。《墮下的對證》是一齣不折不扣的法庭類型片(英文片名參照了 Otto Preminger 的法庭片名作《桃色血案》(Anatomy of a Murder) ),導演 Justine Triet 與伴侶 Arthur Harari 合編貌似是「誰是真兇」故事,敘說女作家 Sandra 被控謀殺丈夫 Samuel 的審訊,劇本飽滿,用法庭內外的人物對辯,引導觀眾思考難以用簡單二分解釋的現實情境。編導為案情保留懸而未決的部分,唯正如作為旁觀審訊發生的中立角色(一個為確保司法公正而奉命看顧被告兒子的女子)所言:「我們必須作出判斷」,而判斷本身是容不下模稜兩可,電影已表明對人物正面 / 負面的看法。導演 Triet 憑《墮下的對證》摘下金棕櫚,旁觀者可以視之為評審團對女性的擁護,關乎性別政治立場的表述;也可看成是康城影展對 Triet 運用蒙太奇與聲音組合重新創造電影的肯定,跟電影的藝術性至關重要。在我而言,後者是《墮下的對證》的致勝關鍵。