看 Mia Hansen-Løve 新作《幸福晝鳴曲》(One Fine Morning),期間不斷夢迴她的前作《從前.現在.將來》(Things to Come)。同樣是關於中年中產知識份子的困境,年邁衰敗的父母、若即若離的愛情;兩部電影中關鍵角色的職業,都是哲學教授。好奇之下查找導演的背景,發現以上皆非巧合,而是取材自她的生活:中年女性、知識份子、身負頑疾的父親,而她父親(毫不意外地)就是一名退休哲學教授。

看 Mia Hansen-Løve 新作《幸福晝鳴曲》(One Fine Morning),期間不斷夢迴她的前作《從前.現在.將來》(Things to Come)。同樣是關於中年中產知識份子的困境,年邁衰敗的父母、若即若離的愛情;兩部電影中關鍵角色的職業,都是哲學教授。好奇之下查找導演的背景,發現以上皆非巧合,而是取材自她的生活:中年女性、知識份子、身負頑疾的父親,而她父親(毫不意外地)就是一名退休哲學教授。

觀影過程中,多次驚訝女主角 Sandra 照顧患腦退化症父親的細節,以及背後情感之真摯:尋求診斷過程的折騰、病人猶如「人球」般在不同機構間轉移、急速下降的認知能力、隨之以來的身體衰敗、照顧者的哀傷與無奈⋯⋯要是沒有親身經歷,很難憑空想像出來。奇斯洛夫斯基(Krzysztof Kieślowski)說,電影能夠、而且唯一可以做的,是表達情緒,盡所能地靠近人的內心世界。《幸福晝鳴曲》沒有呼天搶地,也沒刻意撩撥觀眾的感情,只是呈現角色的困境和情感本身,就足以令人共情,當然 Léa Seydoux 的表演功不可沒。

對於腦退化症患者的照顧者,最難受的是日復一日的精神哀悼。因為隨著病情惡化,病人逐漸遺忘過去,至親至愛都成過眼雲煙。父親的身份設定加深了這方面的悲劇性——他作為一個哲學教授,視思考為存在意義,病症卻剝奪了這一切。他走路時,連腰板也挺不起來;唱碟機播起他最愛的舒伯特時,他忍受不了,「音樂勾起我的回憶」。對老人而言,回憶等於痛楚,但偏偏女兒執著於回憶,她深念那個睿智聰明、神采飛揚的父親,她每天都在經歷父親(靈魂)的死亡。

她無法在這個矛盾中自洽:父親在這裡,也不在這裡;父親愛她,也不愛她。她也無法放手。當母親提議扔掉父親的書(說「反正他再也用不著」),她斷言拒絕,激動地捍衛他的靈魂——她不要成為殺父幫兇。直至去到後段,藉著翻開父親的筆記,從那些歪斜的字體和散碎的句子中,她才在父親病後,首度再次觸碰他的靈魂。字裡行間他訴說求醫過程的艱辛,以及逐漸失去珍愛事物的哀傷,最後他寫:「我希望透過寫作,證明這個病並未將我完全摧殘。」然後就沒有了。

藉著這些失智前的片言隻語,Sandra 得以靠近父親,撫摸他的寂寞與恐懼,這是心理層面的。父親的畫外音呢喃下,鏡頭追隨她離家走過一條又一條馬路,乘車去到護養院探望父親、餵他吃飯,這是物理層面的。靈魂與肉體的落差至此融匯起來,她的思念找到落腳點——她的愛並非沒有意義,因為這衰敗軀體的最深處,父親只是睡著了。

與父親這條線並行對比的,是 Sandra 的家庭線。她與男友 Clément 不斷做愛,從父親那衰敗軀體中缺失的愛,她在情人的身體索取回來。但這條線更為關鍵的,是她的女兒 Linn:作為點題的角色,Linn 就是美好清晨的那道陽光,輕柔溫暖,總是來得及時。懵懂天真的小孩,不懂死亡的沉重、感情的複雜糾葛,總是活在陰霾之外——身體的痛楚來到小孩身上,變成缺課的小把戲;最令她苦惱的,不過是媽媽不認同她喜歡的電影。最喜歡聖誕節一幕:孩子們躲在房間等候聖誕老人派禮物,客廳的大人傾力演出,又扮老人又扮鹿,小心呵護這份童真。

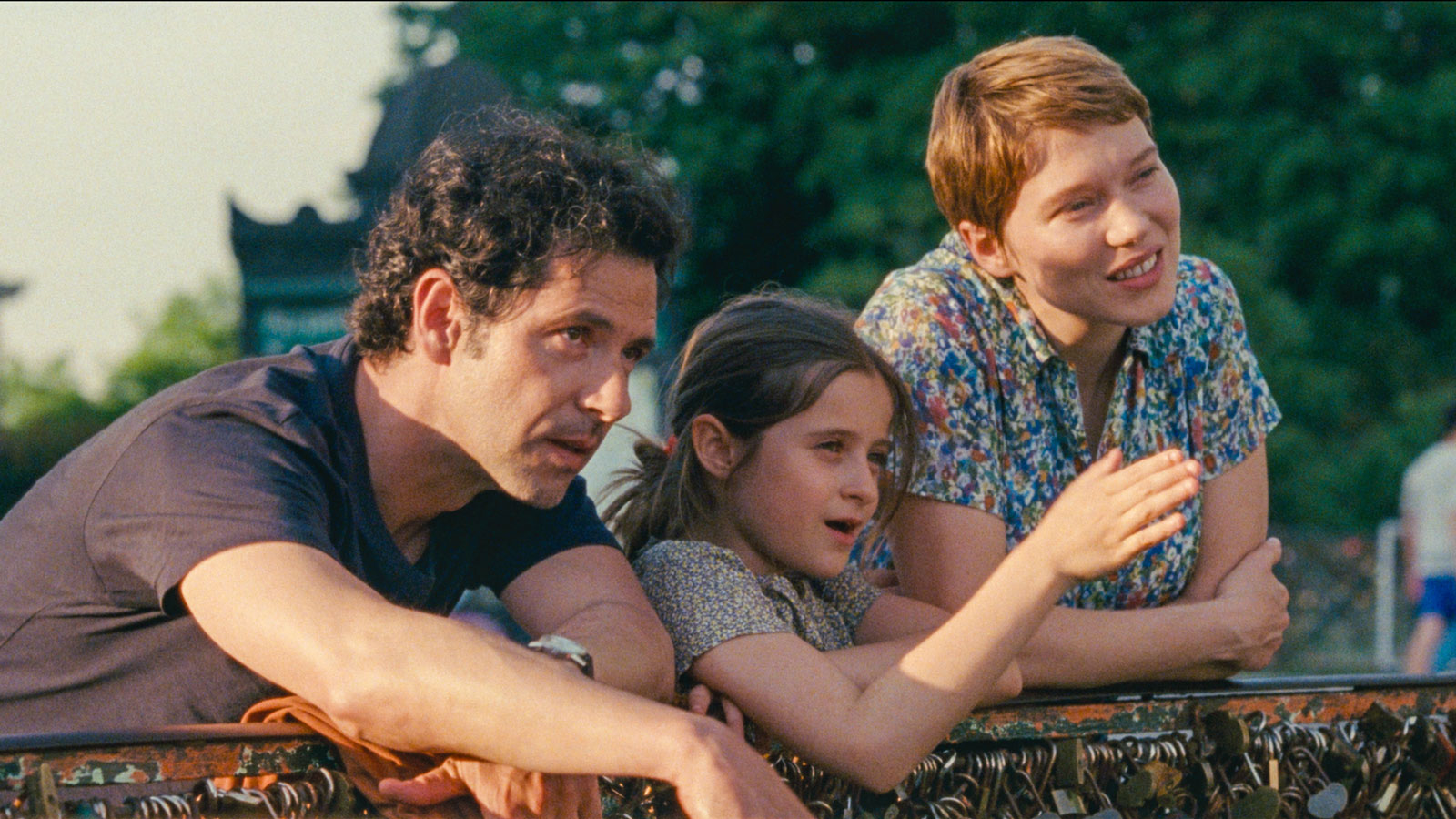

結尾一家三口來到廣場散步,喧鬧的人群、活力充沛的小孩、陽光折射下的彩虹泡泡。三人倚在石壆俯看巴黎,Clément 指出那些知名的地標,以及他們房子的位置,在偌大的城市裡,在偉大的歷史與建築之間,曲折的行巷裡有我們小小的家,人生卑微的欲求不過是安定與愛。然後溫柔的配樂響起,正如歌詞所說:知識會消散,語言會失效,唯愛永存。冬去春來,時間又走了一圈,稍稍停留在距離起點不同的位置。

電影拋出嚴肅的安老問題,卻選擇此般輕盈的落點,可說是避重就輕,也可說是無可奈何。畢竟面對死亡的呼喚、制度的龐大複雜,每個人可以處理的,僅僅是自己的生活而已。

緊貼最新影視資訊,請讚好/追蹤 SPILL 旗下的「FilmBurns 電影薪火」Facebook 專頁及 Instagram 帳戶。